山武の海の塩とは

塩づくりSALT MAKING

よみがえった伝統、手作りの塩。千葉県山武市・九十九里海岸の美しい海から、潮汐を見極めて汲み上げた海水から作られる山武の海の塩。手作りの塩の持つ甘みと旨みが、素材の味を生かします。

九十九里浜は、房総半島東岸にある刑部岬(旭市飯岡)から太東崎(いすみ市太東)まで5市4町1村にまたがる約66kmの砂浜であり、日本の白砂青松(はくしゃせいしょう)100選と日本の渚百選に選定されています風光明媚な海岸です。

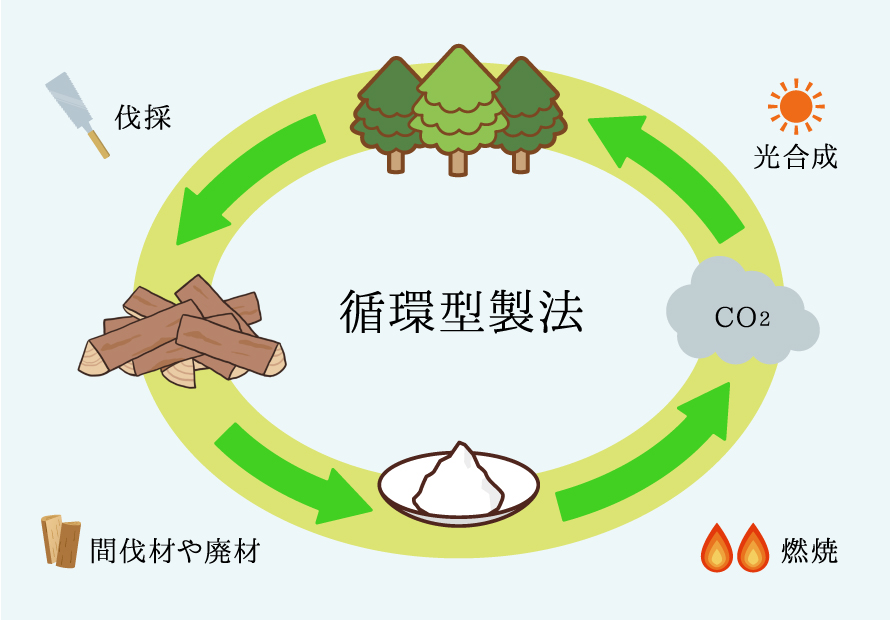

環境に優しい塩づくりECO-FRIENDLY SALT MAKING

海水を煮詰めて水分を蒸発させると塩になりますが、海水の塩分濃度は通常約3%ほどで、塩を作るためには残りの97%の水分を蒸発させる必要があります。

そのため大量に塩を作るには、水分を蒸発させるための大量のエネルギー(薪、炭など)が必要となります。

私たちは環境にも優しい塩づくりを目指し、地元で出る間伐材や廃材を薪にして塩を焚くことで、地域内で資源を循環させる取り組みを行っております。

塩のおはなしABOUT SALT

塩の使い道はほとんどが工業用、食用は13%

日本で使われている塩で食べものになる塩は、ほんの13%。残りは工業用として使われているようです。

なぜ、海水は「しょっぱい」のでしょうか?

海は地球が誕生して6億年くらい後にできました。今から40億年ほど前の事です。当時は地面から噴き出る火山ガスや水蒸気、これが地表で冷えて雨になり、低い場所にたまって海になったようです。この雨は塩素を含んだ酸性雨で、岩の中から

ナトリウムなどの成分を溶かしました。塩の成分は塩素とナトリウムで海ができた時から塩が含まれていたようです。

「塩」は命のみなもと

私たちの体は細胞がおよそ60兆個でできています。細胞は塩水に包まれていないと生きていくことができません。人間の体は

体重の約60%が水分で、その3分の2が細胞の中にあり、残り3分の1は細胞の外にあります。その細胞の外にある水分が

「体液」といい、血液もそのひとつです。塩はおもにこの体液に溶けており細胞を守っています。

地域の学校給食にも山武の海の塩が使われています。

⼭武市内の幼稚園・⼩学校・中学校を始め、隣接する東⾦市の東⼩学校など近隣の⼩学校でも、⼭武の海の塩を使った

給⾷メニューが作られています。また、地元・⼭武の海から作られたこの塩を通して、地産地消の考え⽅が地域の未来を

担う⼦ども達にも教えられています。

ちば食育サポート企業SUPPORT

千葉県が進める食育に賛同し、社会貢献活動として食育活動を実施しています。

見学・体験の受け入れ

- 2024.11.18

- 長柄町食のボランティア様-塩づくり体験

- 2024.06.21

- 千葉大学教育学部 長期研修生の皆様-塩づくり視察

- 2025.08.21

- 千葉県教育研究会市川支会給食部会 塩づくりご視察予定

講師の派遣

- 2023.08.13

- そごう千葉「親子で学ぶ【ちば食農体験プログラム】みんなでSDGs」講習会

- 2024.11.06

- 館山市立北条小学校-小学5年生理科学習-出張授業

物品の提供

- 近隣小学校の給食へ安価で提供

- 千葉県市川市小学校・中学校の給食へ安価で提供

ちばエコスタイルパートナーECOSTYLE PARTNER

ちば食品ロス軽減パートナー

アップサイクル=千葉県産の規格外食品の加工品等への活用をしています。

〈ベジソルト〉近隣農家さんの規格外の野菜と山武の海の塩で製造。(山武ねぎ塩)

〈ワイン塩〉八街市のワイナリー様のご協力をいただき、ワインの「澱(おり)」を使ったワイン塩に取り組んでいます。

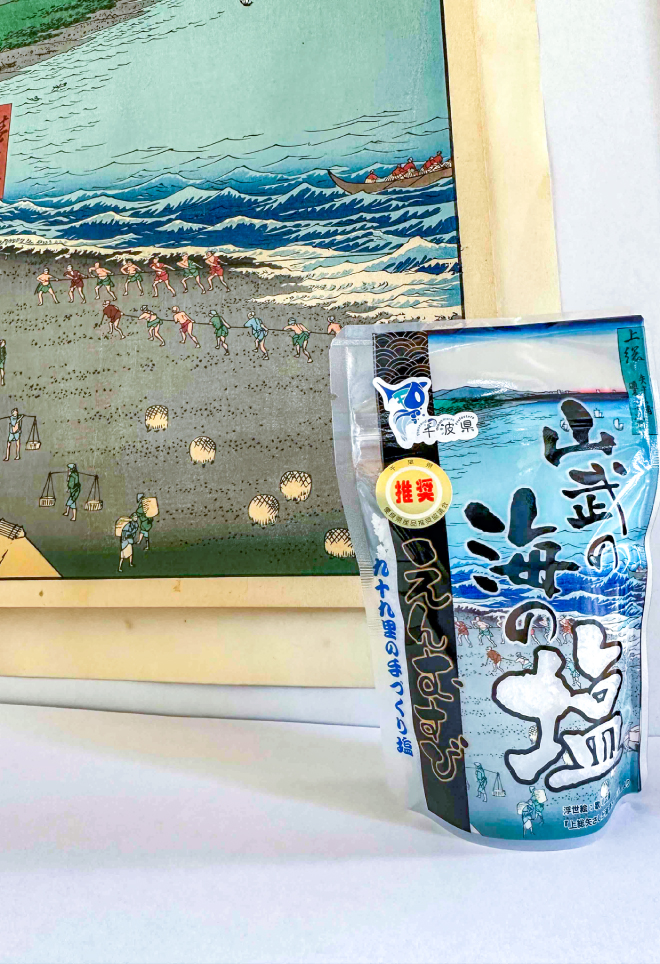

パッケージデザインPACKAGE DESIGN

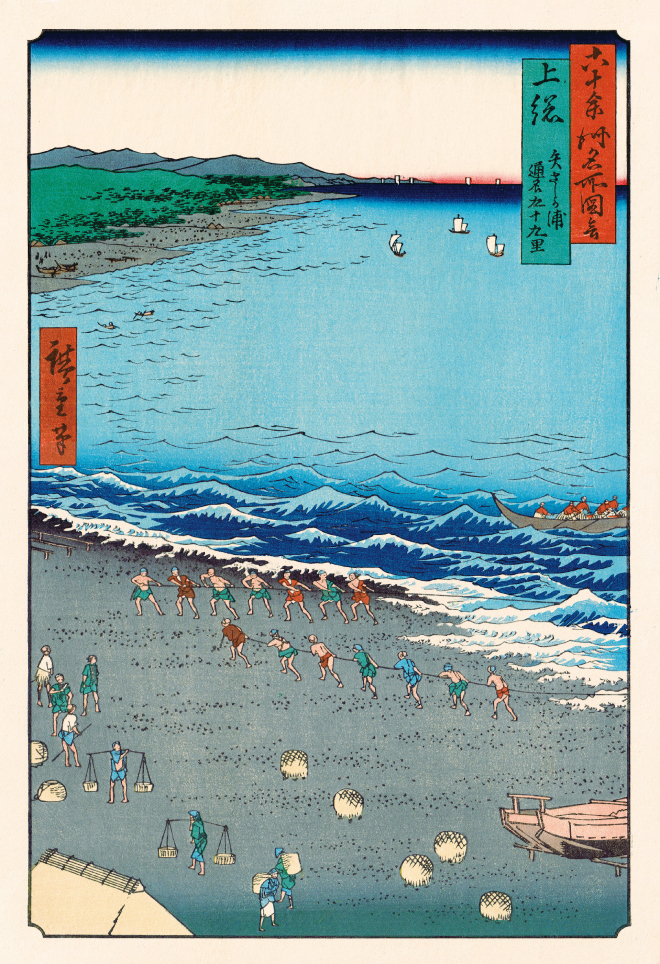

山武の海の塩のパッケージには歌川広重の浮世絵(九十九里)の絵画を用いています。

この浮世絵は昔の矢指浜=現「山武市蓮沼の矢指神社」がモチーフになっています。

九十九里の地引網の様子がうかがえます。

地域伝統文化を大切に守り伝えていきたいと思います。

藍色にこだわった「広重ぶるう」をあわせてお楽しみください。

(浮世絵の原画は弊社で保管しています。)